都立桜ヶ丘公園は、多摩丘陵自然公園にあります。自然がたくさんあり起伏が多く、ゆうひの丘から街を見下ろす景観が素晴らしい。京王相模原線永山駅から徒歩20分くらい、京王線聖蹟桜ヶ丘駅から徒歩30分くらいの場所に位置しています。

基本情報

桜ヶ丘公園は、公園の大部分が山。とっても面積が広いので、園内マップがないと迷ってしまうかも。マップは、公園内に案内板が設置されているのと、記念館口駐車場に紙のものも置いてあります。

公園map

ゆうひの丘

ゆうひの丘は多摩地域では夜景スポットとして有名ですが、日中の景色もまた爽快です。

ゆうひの丘駐車場

連光寺坂上の交差点をすぎて、川崎街道の側道に入ったところに駐車場があります。

駐車台数 36台+軽1台+車いす用1台

開場時間 8:45〜20:00

料金 無料

ちなみに記念館側の駐車場は夕方に閉まってしまうので、ゆうひの丘から夜景を撮るならコチラの駐車場に停めた方がいいですね。

↓綺麗な駐車場で緑化ブロックが敷いてあります。

↓駐車場の脇に、物見やぐらのような建物が。公園mapを見ると「見晴台」となっているようですが、車道しか見渡せないような位置にあります。車で川崎街道を走ると、この三角屋根が特徴的なので目に付きます。

駐車場からちょっと階段を上がれば、すぐにドッグランがあります。そのため休日は満車になることも。停められない場合は、記念館側駐車場というもう一つの駐車場があります。

ドッグラン

駐車場からちょっと階段を上がると、すぐにドッグランの入口が見えます。

ドッグランは無料で利用できますが、事前に利用登録が必要。

利用の詳細は、こちらでご確認ください→東京都公園協会「公園へ行こう!」

敷地は小型犬用のエリアと中大型犬用のエリアがあり、フェンスで分けられています。中大型犬エリアは広く坂になっている地形です。

↓ドッグラン横の階段には秋になると栗の殻がたくさん落ちていました。階段の途中には、ドッグランを見渡せるベンチも。

↓階段をのぼって行くと、ゆうひの丘へ続く木道があります。コナラなどの木々に囲まれた気持ちの良い歩道です。

ゆうひの丘からの眺め

ゆうひの丘にはあずま屋などがあり、眺望の良い場所でのんびりできます。

↓多摩地域を一望できます。平野ですね〜。

↓広場には水飲み場が。ペット専用の水飲みも併設されていて、犬の散歩にも適した公園です。

↓丘の中央にはどどーんと、「宇宙桜 醍醐桜」が植えられています。

宇宙桜(そらざくら)

説明板を読んでみると、宇宙桜とは、宇宙を旅した種から発芽した桜のことらしい。

2008年に打ち上げされたスペースシャトル・エンデバー号に、全国の名桜の種を乗せて、国際宇宙ステーションでの約8ヶ月半の滞在をしてきたということです。コスモを感じてきたのでしょうか。

ここにある桜は、岡山県の天然記念物「醍醐桜」の苗木ということです。

醍醐桜は樹齢が700年〜1000年とも言われ、その大きさもさることながら、丘の上に1本だけ立つその孤高の姿が、圧倒的で見応えがあり、人気の観光地になっています。

桜の種類はアズマヒガン、ヒガンザクラの一種です。ヒガンザクラの母種はエドヒガンで、エドヒガンの別名はアズマヒガン。頭が混乱します!しかし、母種は必ずしも原種ということではないらしい。

開花期は、名前のヒガン(彼岸)のとおり3月20日あたり。ソメイヨシノより早い開花です。

醍醐桜の由来

醍醐桜の由来として、後醍醐天皇が島流しの際に立ち寄り、桜を見て称賛したため、という伝説があります。後醍醐天皇は、鎌倉幕府による島流しにあったのですが、のちに幕府が滅びて帰京すると、「建武の新政」を行います。しかし、足利尊氏がこれに背いて京都に光明天皇を立て、後醍醐天皇は吉野に朝廷を立てたので、戦乱の南北朝時代が始まったのが1336年。

1336年に起こった、後醍醐天皇と足利尊氏の一連の戦いは、建武の乱と呼ばれています。実際の戦いは、後醍醐天皇の御家人、新田義貞が総大将として実質任命されて、建武の乱で足利軍と何度も合戦しています。

ところで、新田軍の武将のひとり、小山田高家の登場する伝説が長池公園にあります。小山田高家は新田義貞に恩があり、1336年の湊川の合戦で新田義貞を守るため、討死にしたと言われています。

ゆうひの丘からの夕日

↓10月下旬は、木々に囲まれた方角に夕日が沈んで行き、夕日そのものは見えづらい位置でした。

遊びの広場

ゆうひの丘駐車場から階段を登って、ゆうひの丘に行かずに道路を渡ると遊びの広場が広がっています。

遊びの広場は2つのエリアが高さで分かれていて、上の広場は幼児用、下の広場は児童用となっています。

幼児用広場

幼児用の遊具は、以下のとおり。

・複合遊具

・小さいふわふわドーム

・ロッキング遊具2つ

・砂場

↓幼児用の広場には立派なトイレもあります。

複合遊具には、すべり台が1箇所だけ、遊具のまわりはクッション性のある地面で、まさに幼児向けといった感じ。

犬のお散歩が多い公園ですが、お砂場は柵で囲われていて砂場の衛生面が保たれています。

遊具は、ふわふわドームのとっても小さいバージョンのものが置いてあります。大きなトランポリンみたいで大人気のふわふわドームは、多摩地区だと国営昭和記念公園のものが有名ですね。

公園へおりるスロープは、頑丈そうなものが設置されています。ベビーカー利用でも広場へおりて行けます。

ベビーカー利用なら、記念館口駐車場から来た方が良さそう。ゆうひの丘駐車場から来ると急坂を登らないといけません。

ところで砂場の柵には「静かに」の大きな張り紙がありました。住宅は近いけれど、住宅街に囲まれている訳でもないのに、幼児用広場で静かに遊べとは、何とも悲しい張り紙です。夜に騒いでいたとか、何かトラブルでもあったのかな?

児童用広場

児童用広場の遊具は以下のとおり。

・グリッサンドすべり台付き複合遊具

・アスレチックネット

↓児童用広場は複合遊具が設置されています。丘の傾斜を利用した、ダイナミックな遊具になっています。

↓そしてなんと私のイチオシ、グリッサンドのすべり台があります!

この滑り台はすべりが良くて、静電気が発生しにくく、耐久性も高い優れものです。

グリッサンドのすべり台は、八王子市の富士見台公園にもあります。富士見台公園のすべり台は、高くて長くてとってもスピードが出るのでスリル満点!

桜ヶ丘公園の方は長さは短めなので、スピードが上がらず小さい子でも楽しめます。長くて高さがあると、上まで登るのが大変です。

赤い実の道

公園mapを見ると、遊びの広場から「赤い実の道」というのが続いているので行ってみます。

↓谷間の細い道を歩きます。

道中は赤い実は見当たらず、うす暗い森に囲まれ、スズメバチがブンブン来たので足早に通り過ぎました。

↓下った先には道標が。この先は「とんぼの広場」という場所です。

↓とんぼの広場に出て、来た道をふり返る。昼間でも暗い道でした。

↓とんぼの広場には芝生が広がっていて、広場の端っこには流れがあるようです。

とんぼの広場にも、「三春の滝桜」という宇宙桜が植えられています。

三春の滝桜は、福島県にある国の天然記念物で、樹齢1000年以上の大きなシダレザクラです。

↓とんぼの広場から大谷戸公園へと道がつながっています。

旧多摩聖蹟記念館

遊びの広場から南、旧多摩聖蹟記念館の方へ行きます。

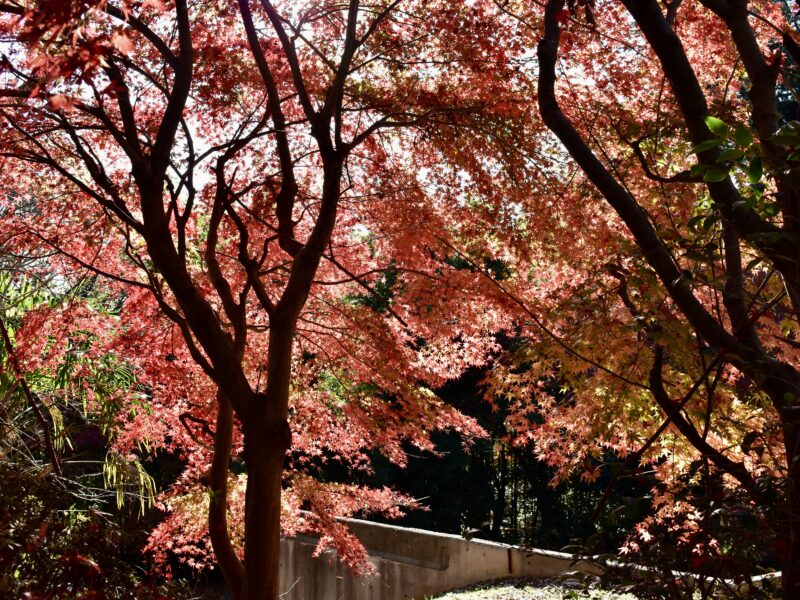

↓記念館口駐車場を通りすぎ、モミジに囲まれた道を行きます。

↓旧多摩聖蹟記念館が見えてきます。建物のまわりには大木が多くあります。

旧多摩聖蹟記念館は内部の改修工事を行っており、令和4年12月1日から令和5年2月28日まで休館中です。

旧多摩聖蹟記念館は、1930年(昭和5年)に開館しました。明治天皇の行幸を記念して、田中光顕と地元の方々が協力して建設しました。田中光顕は土佐藩出身の武士で、明治には政治に携わっていた人物です。

「聖蹟」とは時の天皇が行幸した場所のことを言います。明治天皇は明治14年,15年,17年の3回、うさぎ狩りに多摩村連光寺を訪れたそうです。

記念館は円形のコンクリート造のモダンな建物です。当時、付近には木造の建物しかない時代であり、とても希少だったようです。

記念館内は、明治天皇や幕末に活躍した人物の資料、公園情報などの展示があり、館内中央には明治天皇騎馬像が展示されています。

1986年に多摩市に寄贈され「旧多摩聖蹟記念館」となる前は、「多摩聖蹟記念館」という名前でした。

旧多摩聖蹟記念館のとなりには、「明治維新五賢堂」というお堂が建っていて、これは明治維新から100周年を記念して建設されたそうです。

明治天皇の銅像が中心に飾られ、まわりを明治維新で活躍した5人の胸像が囲んでいる空間となっています。

大松山

旧多摩聖蹟記念館周辺は、桜ヶ丘公園でいちばん高い大松山の頂上付近。

記念館のまわりには大樹が多いので、見晴らしはあまり無いのですが、小鳥のさえずりがよく聞こえる落ち着いた雰囲気の場所です。

丘の上広場

↓記念館の近くには「丘の上広場」という場所があります。

あずま屋や水飲み場があり、春は桜、秋には紅葉が楽しめる広場となっています。

大松山から下って行く道は複数あります。公園mapで「おもいでの道」と書いてある道に、下りて行くことにします。

↓なだらかでは無いけれど、急すぎない山道を下って行きます。道の途中に、テーブルと椅子が何卓か置いてあります。

↓道端にはアザミが咲いています。

↓下った先には四叉路に道標。「公園西中央口」へ向かってみることにします。

↓10月下旬の写真。道は細くなり、草木に囲まれています。

少し山道を下ると、公園西中央口近くの広い舗装路に出ます。

↓来た道を振り返る。鬱蒼としています。

↓付近は石畳の道になっています。水の流れがあり、バードウォッチングする人を見かけます。

↓公園西中央口のあたりは、秋には美しい黄葉が見られます。

公園西中央口

公園西中央口はきれいに整備されていて、公園の正面玄関という感じがします。

↓「桜ヶ丘公園西口」のバス停からすぐの入口。

↓mapの「杉の辻」には大きなメタセコイアがあります。シンボルツリーのような存在感です。

道を北方向へ行くと、大谷戸公園へ入ります。上の画像の奥へ続く道が「山の越」で、記念館口駐車場へ続いています。南方向へ行くと、「こならの丘」や「富士美の丘」があります。

↓大谷戸公園への道端には、ロープで保護されている野草があり、元気に咲いていました。野菊はなんだろう。ヨメナかな?

野菊と一緒にイヌタデもたくさん生えています。

花などを楽しみながら北へ行くと大谷戸公園へ着きます。

公園西中央口から、「山の越」は登り坂になっています。

山の越

山の越から坂道を登って、記念館口駐車場まで行けます。

↓最初はなだらかな坂道ですが、駐車場近くなると勾配が急になっていきます。

↓道の途中には宇宙桜が。「稚木の桜」と言うそうです。

稚木の桜は、高知県の山で発見されたヤマザクラの品種だそうで、高知県出身の植物学者、牧野富太郎博士が発見しました。

2023年春の朝ドラの主人公は、牧野富太郎博士がモデルです。ドキュメンタリーではなく、フィクションの物語ということです。

植物についてまだ全然知識がない私でも、調べていると牧野富太郎さんの名前を時々目にします。

桜ヶ丘公園に近い「向ノ岡大橋公園」の、道端で見つけた花について調べた時もお名前を目にしていて、少し記事に書きました。

↓道は続き、山あいの園路を進んで行くと、曲がりくねった道になり勾配がややキツくなってきます。

↓道の途中の日当たりが良い場所に、テーブルと椅子を備えたデッキがあります。木製の綺麗なデッキです。

坂を登りきると、公園の記念館口にたどりつきます。

↓紅葉時期の山の越付近はとても綺麗です。

記念館口駐車場

駐車場へ入る道について。

川崎街道から都道137号を来た場合「聖蹟記念館」の交差点をカーブを曲がらず、前方の細い道を進んでいきます。

↓細い道を道なりに進むと、駐車場に着きます。

駐車台数 55台+車イス用2台

開場時間 8:45〜16:30

料金 無料

休日は混雑します。特に桜や紅葉の時期はご注意を。

谷戸の丘

山の越から、記念館口まで登りきらず途中に雑木林へ続く階段が見えます。

↓「谷戸の丘」の階段のようなので行ってみます。以下、12月中旬の撮影です。

↓キツツキが暮らしやすい環境のようです。谷戸の丘ではないですが、コゲラを見かけました。

↓細くて狭い山道ですが、紅葉や鳥のさえずりで楽しい散策です。

↓丘をまわりこんで谷戸へ降りると、連光寺公園に入ります。谷戸なので少し暗い場所です。

↓連光寺公園内のアップダウンある道をつらつら歩いて行くと、再び桜ヶ丘公園へ入っていきます。

↓入った先には梅園が広がっています。奥には栗林がありますが、公園の敷地外のようです。

↓ふと見上げると、1本だけ、白い幹をした木が立っています。

梅園と栗林を過ぎると、樹林帯を抜け、ひらけた場所に着きます。

↓みはらしの良い場所に、花だんに囲まれたあずま屋が設置されています。

↓こちらは、あずま屋のとなりにあるベンチからの景観。遠くに富士山が見え見晴らし良いです。

少しくだると「お花見坂」という道と「あじさいの道」という登り返す道があります。

「あじさいの道」は「富士美の丘」を通っていく道です。

富士美の丘

↓富士美の丘にはあずま屋がありますが、まわりを雑木林に囲まれていて展望はありません。

富士美という名前を考えると、美しい富士が見えるという意味でしょうか。しかし、ここからは全く見えず、東部団地口近くのあずま屋の方が富士山の展望がありました。

あずま屋を過ぎて道はどんどん下ります。

↓道端にはあじさいの他に、アセビやセイタカアワダチソウなどを見かけました。

↓美しい紅葉も見られます。そのまま下ると聖ヶ丘口に出ます。

公園サービスセンター

聖ヶ丘橋口には、公園のサービスセンターがあります。

サービスセンターは事務所になっていて、ビジターセンターのように中を見てまわれる場所ではありません。

ドッグランを使用する際の申込みは、サービスセンターで受け付けています。

↓訪れた時には、公園内の植物を使ったリース材料を配布していました。貰う際には、公園への寄付をお願いしているようです。

ちょうどクリスマス前だったので、リース飾りを作ろうと思い頂くことにしました。

クリスマス時期限定のサービスかも知れません。

↓そして作ってみたのがコチラ。

緑の葉はヒノキ、花は丸いのがセンニチコウで紫の細長いのがアメジストセージかな?オレンジの小さい実はヘクソカズラで、黒い実はイボタノキでしょうか。

枯れてしまうので長持ちはしませんが、松ぼっくりなどは虫処理したら保管できそうです。土台も使いまわせます。

出来はともかく…生の植物で作るのは意外にむずかしくて楽しい!香りを楽しめるのも造花にはない良さです。

聖ヶ丘橋

聖ヶ丘橋口へ行くと、頭上に立派な橋が現れます。

↓レンガの橋脚と緑色の橋桁が美しい橋です。撮影したのは11月上旬で、まだ木々が青々としています。

桜ヶ丘公園と聖ヶ丘緑地は聖ヶ丘橋をへだてて隣接しています。

橋をくぐり桜ヶ丘公園を後にしました。

植物

公園で見かけた植物について。

サクラとモミジ

桜ヶ丘公園には、ソメイヨシノやヤマザクラが約400本、イロハカエデは約100本もあるとのこと。江戸時代から続く桜の名所ということで、桜ヶ丘公園の名前の由来にもなっています。

ところで、イロハカエデはイロハモミジ、見た目は同じなのに呼び方が違うので気になったのですが、イロハモミジの別名がイロハカエデなんですね。

モミジと呼ばれているものも、カエデ科カエデ属なので(モミジ属は無い)、どっちかというとカエデと言った方が合ってそうです。しかし、日本の紅葉といえば、やはりモミジと言った方が親しみがあります。